令和3年度の障がい福祉サービス

令和3年度の障がい福祉サービス

障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の施行から14 年が経過しました。その間に障害福祉サービスの利用者は約120 万人、国の予算額は約1.6 兆円とそれぞれ3倍に増加しており、障害児・者への支援の必要性はますます高まっています。

障がいのある方への訪問系のサービスに「居宅介護」「重度訪問介護」があります。今回は、重度訪問介護について紹介します。

- 令和3年度の障がい福祉サービス

- 訪問介護との違い

- 障害者の訪問系サービス

- 重度訪問介護とは

- 居宅介護と重度訪問介護の違い

- 官僚制の逆機能

- 重度訪問介護を利用できる人とは

- 介護保険の併用は可能?

- 入院先への訪問も大丈夫に

- 重度訪問を描いた映画「道草」

訪問介護との違い

重度訪問サービスを知る上で重要なのは、高齢者を対象とした「訪問介護」との違いです。どちらも同じようなサービスに感じますが、このふたつは「介護保険法」と「障害者総合支援法」という別々の法律によって行われています。簡単にいえば、高齢者と障がいのある方への法律の違いです。

支援やケアに当たる介護職の仕事に大きな差はありませんが、法律のたてつけが違うため、行政の部署も担当者も違います。社会福祉の制度でややこしいのは、こうした様々な法律が入り組んでいるためです。現場で働くスタッフは同じようなサービスを提供しているのですが、管轄している部署が違うので「できるサービス」「できないサービス」がでてきます。

障害者の訪問系サービス

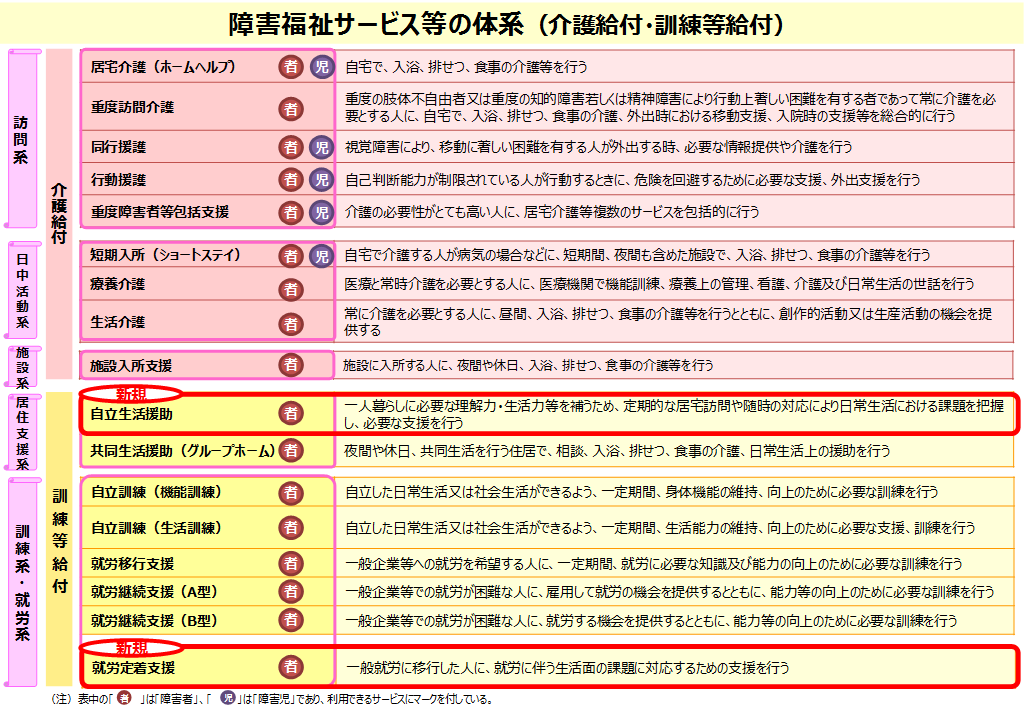

障がいは身体だけでなく、子どもの発達や目の不自由な方、心の病を抱えている人など幅広い対象者がいます。それだけに、それぞれの特性に合わせた支援が必要です。主な4つのサービスは次のとおりです。

- 居宅介護

- 重度訪問介護

- 行動援護(対象:知的・精神障害)

- 同行援護(対象:視覚障害)

重度訪問介護とは

重度訪問介護は、障害のある方への訪問系サービスです。「重度」と称されていることから、障害の中でも特に重い方が対象となります。365日24時間の介護が必要な場合も多いので、長時間のサービスを総合的・継続的に提供するのが特徴です。

重度訪問介護の支援に関しては、時間数や単価も関係しているため、相談支援専門員(障害のケアマネ)と行政サイドの考えが平行線をたどるケースもあります。例えば障がいのある方へ長いサービスを提供したいと考えても、行政の判定で認められないケースもあります。この基準は市区町村でそれぞれ違っているため、A区の担当者はやさしけど、B区の担当者は厳しい…といった声も聞こえてきます。

居宅介護と重度訪問介護の違い

障がいのある方への訪問には、居宅介護と重度訪問介護がありますが、これも似ているようでサービスの内容が違います。わかりやすくいえば、居宅介護は短時間、重度訪問は長時間というイメージです。

居宅介護と重度訪問介護の適正な支給決定に関しては、平成19年2月16日、厚生労働省が各都道府県障害保健福祉担当課に次のように事務連絡をしています。

居宅介護について

居宅介護は、短時間(1回当たり30分~1.5時間程度が基本)集中的に身体介護や家事援助などの支援を行う短時間集中型のサービスである。その報酬単価については、所要時間 30 分未満の身体介護中心型など短時間サービスが高い単価設定になっているが、これは1日に短時間の訪問を複数回行うことにより、居宅における介護サービスの提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて居宅介護を行うためのものである。

重度訪問介護について

重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して、身体介護、家事援助、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援及び外出介護などが比較的長時間にわたり、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものである。その報酬単価については、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。

官僚制の逆機能

地域にもよりますが、ひと昔まえの厚労省の通達をそのまま継承しているような行政担当者もいます。当時はその内容がふさわしくても、時代とともに現場のニーズも変化しています。また複雑でややこしい文言(お役所言語)の解釈が市区町村で異なるため、支給判定において利用者や事業所、相談専門支援員、行政とのズレが生じることもあります。

マートンは「官僚制の逆機能」を指摘しています。これは目標を効率的かつ公正に達成するための手段として制定されたルールが、それ自体目的と化してしまうことで、非効率な結果が生み出されている状況をいいます。現在の日本は、このような状況に陥っているようにも感じます。

重度訪問介護を利用できる人とは

重度訪問介護を利用できるのは、障がい者支援区分が4以上の方です。区分とは介護給付の必要度を表す6段階のことです。1から6に分けられていて6が最も高い障害です。障がい者へのサービスに大きく影響する「支援者区分」は市区町村が決定します。

介護保険の併用は可能?

重度訪問は障害福祉サービスに該当するので介護保険の適用はできません。つまり重度訪問介護サービスを受けていた場合、65歳の誕生日を迎えれば介護保険サービスへと切り替わります。そこで問題になったのが障害者の65歳問題です。

これは65歳の誕生日を期に介護保険が優先されることで障害のサービスが打ち切られ、経済的な負担が発生する問題で全国で起きました。その後、申請をすれば介護保険のサービスでは補えないような場合、障害福祉サービスとの併用は認められています。

入院先への訪問も大丈夫に

これまで重度訪問では病院などへの訪問は認められず、適切な介護や支援が行われないことで利用者が不安やパニックなどに陥ることがありました。しかし2018年4月からは入院前にサービスを利用している障害支援区分6の方は、医療機関でも重度訪問介護のサービスが受けられるようになりました。

重度訪問を描いた映画「道草」

重度訪問介護制度は2014年に対象が広がり、知的・精神障害者もヘルパー(介護者)が支援することで一人暮らしが出来るようになりました。こうして自立した人を追ったドキュメンタリー映画に「道草」という作品があります。東京の街角で一人暮らしをはじめる知的・精神障害者たちと彼らをケアするヘルパーとのユーモラスで、時に本音が飛び交う姿を描いた作品です。

日本国憲法の第13条では、すべての国民は個人として尊重されると書かれています。障がいがあっても自由や幸福を追求する権利は守られています。立法や国政は個人の幸せを尊重するためにも時代に即したサービスを提供する必要があるのです。

本日もありがとうございました。